上腕二頭筋長頭腱炎が治らない原因とは?上手な寝方と正しい湿布の使い方

公開日: 最終更新日:

五十肩の病名の一つである「上腕二頭筋長頭腱炎(じょうわんにとうきんちょうとうけんえん)」。

症状が出始めてから早期に適切な治療・施術を受けないと治らないでいつまでも症状を抱えてしまいます。

早く治るために「上腕二頭筋長頭腱炎が治らない原因とは?上手な寝方と正しい湿布の使い方」を読んでいただければと思います。

Contents

上腕二頭筋長頭腱炎の原因と症状

上腕二頭筋長頭腱炎になってしまう原因と症状にはどの様なものなのでしょうか。

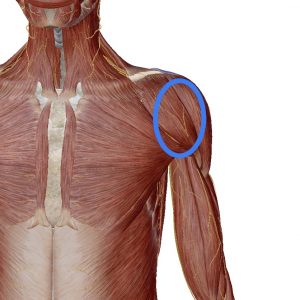

ちなみに痛みが出るのは青丸周辺になります。

上腕二頭筋長頭腱炎の原因

上腕二頭筋長頭腱炎の原因には、

- 加齢による腱の摩耗

- スポーツや日常生活での繰り返し動作によるもの

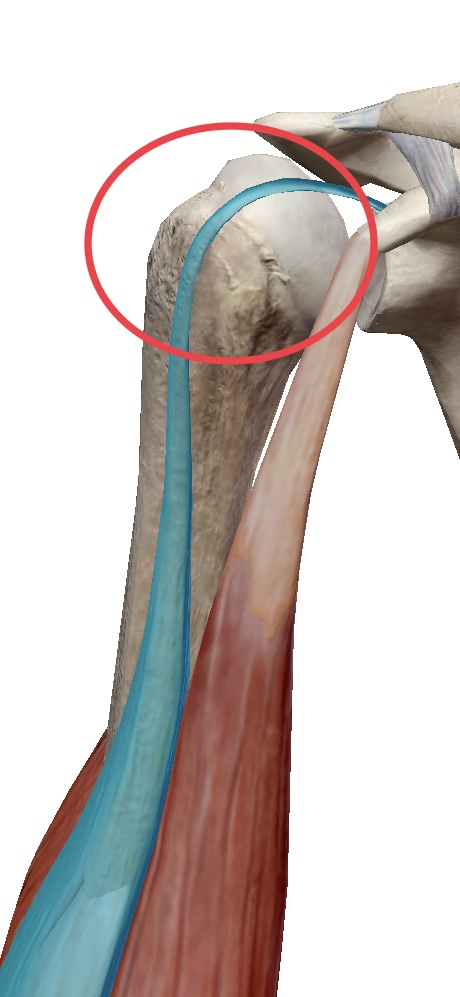

の二つが原因で、年齢層・性別は30〜50代の男性に多くなっています。加齢による腱の摩耗と同時に、一瞬の強い力が加わると腱が切れることもあるのです。上腕二頭筋には長い腱(青色が上腕二頭筋長頭腱)と短い腱があり、長い腱のついているところは少しカーブ(赤丸)があり、動作のたびに短い腱よりも負担がかかるために、加齢による摩耗や繰り返し動作によって炎症・痛みを感じる様になります。

競技では野球やバレーボール、テニス、水泳に多く、肩を捻ったり、腕を伸ばす動作が負担となっているのです。

日常的にはものを持つ動作や手を前に出した状態をキープし続ける姿勢、そして意外と思う動作では運転でハンドルを握っている状態なのです。

男性に多いというデータはありますが、女性が全くいないということではありません。

女性がなりやすい原因は台所作業や掃除機の操作、床や窓拭きでもとても多くな負担を肩にはかけています。

時には車の運転席、または助手席から後部座席にあるものを取ろうとした瞬間に痛みが出ることもあります。

知らない間にしていませんか??

上腕二頭筋長頭腱炎の症状

上腕二頭筋長頭腱炎の症状は、

- カバンを持つと痛い

- 押すと痛い

- 肘を曲げると痛い

- 腕を外側にねじると痛い

- 仰向けに寝ると痛い(夜に痛い)

- ものを持って前に腕を上げると痛い

- 後に手を回すと痛い

などなど日常で無意識に行ってしまう動作ばかりです。

モノは使い続けると消耗しますが、人間の身体も同じです。

細胞分裂により再生はしますが、その能力も年齢と共にどうしても落ちていきます。

大切に、ケアしながら身体を使い続けたいですね。

上腕二頭筋長頭腱炎テスト

上腕二頭筋長頭腱炎を確認できる簡単なテストがありますので、心配な方は行ってみましょう。

ヤーガソンテスト

- 肘を90度に曲げた状態で手を内側に回してもらう。

- 検査する人は緑矢印方向にその手に抵抗を加える

2で肩の前側に痛みを感じたら、上腕二頭筋長頭腱炎が陽性となります。

スピードテスト

- 掌を上に向けたまま肘を伸ばす

- 肘を伸ばしたまま腕を上に上げていく

- このとき手に上から抵抗をかける

掌を上に向けて…

緑矢印方向に抵抗をかける

3の時に肩の前面に痛みを感じたら陽性です。

両方のテストで陽性反応となると限りなく上腕二頭筋長腱炎といってよいでしょう。

治らない上腕二頭筋長頭腱炎の原因

検査をして、適切な治療・施術を受けているにも関わらず、なかなか治らない上腕二頭筋長頭腱炎の原因と考えられるのが、

- 肩に負担のかかる動作や寝方をしている

- 痛みがあるので動かさない

この二点が当てはまります。

肩に負担のかかる動作と寝方を繰り返していては、いつまでも肩の治りが遅いのは当然です。

治療・施術をしている間は負担軽減のために身体の使い方と就寝時の寝方を見直す必要があります。

「肩の動かし方を変えたら痛みもなくなった!」「寝方を変えたら夜の痛みは無くなった!」という例もこれまでありました。

痛みが出始めたのは肩の動かし方と寝方に問題があったのでしょう。

痛みを機に効率の良い身体の使い方と寝方を身に付ける良い機会ですね。

二点目の「肩を動かさない」は肩に限らず、関節というのは動かさないと硬くなり、痛いとできるだけ痛くならないようにと動かさなくなるものです。

ここであなたに知っていただきたいのは、《痛み=動かしてはダメ》ではないということ。

痛みがあっても動かしてもよい状態もあるのです。

痛くても動かすと関節の動く範囲は早く戻りますし、痛みが楽になる経過も早くなるケースが多々あります。

ただし、動かして良いのかの見極めが難しいので、先生にみてもらいながら動かしたほうが良いでしょう。

痛みがあるからといって動かさないと、肩関節周辺の組織が固まって腕が上がらなくなります。

痛みの変化を見極めながら、早期より動かすことを当接骨院では推奨しています。

上腕二頭筋長頭腱炎への治療と理学療法

上腕二頭筋長頭腱炎の治療には

- 局所への注射

- 内服薬

- 理学療法によるリハビリ

上記の3種類がメインとなります。

痛いならば薬で痛みを取ってしまおう、というのが西洋医学の最も得意で秀でているところで、痛みで苦しんでいる患者さんは一番求めています。

ですが、痛みのあるところに痛みの原因がなければ再び症状は出てきます。

そこを補うのが理学療法です。

理学療法には

- 運動

- 電気療法

- マッサージ

- 罨法(温めたり冷やしたり)

と様々なアプローチ方法があり、薬や注射では補えない方法で治療における補完的な役割を担うのです。

理学療法にて、関節の動く範囲を取り戻し、硬くなった筋肉を緩めたり筋トレで戻したり、自分ではできない動作などをサポートして回復を助けてくれます。

きちんと理学療法にてリハビリを受けると治りも早くなりますが、ある程度動ける様になると自己判断でリハビリをやめてしまう方が多いのはもったいないところです。

上腕二頭筋長頭腱炎に効果的なツボ

上腕二頭筋長頭腱炎に効果的なツボは、天宗と中府になります。

天宗は肩甲骨にあるので正確に押すのは難しいので、押して痛いところで構いません。

中府は胸にあるので押しやすいでしょう。

鎖骨の端のしたにポコッとした骨があるかと思います。

その骨の内側が中府です。

共にツボを押したまま腕を前に出したり引いたりを繰り返します。

すると押しているところが柔らかくなり、肩の痛みも楽になるでしょう。

強く押したほうが効果が上がるわけではありませんので、痛すぎない程度で押してくだいね。

上腕二頭筋長頭腱炎にストレッチ

痛みが強い時にはオススメしませんので、痛みが落ち着いてからストレッチは行いましょう。

- 肘を伸ばし、壁にをつく

- 肩を入れる様に上半身を捻ります

手のひらを壁につけて…

上半身をひねる

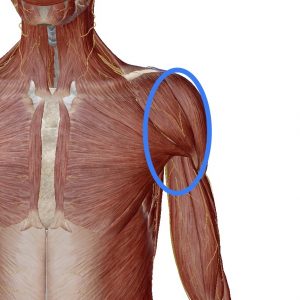

2で青丸辺りが伸びていれば成功です。

気持ち良さを感じながら行ってください。

上腕二頭筋長頭腱炎へのテーピング

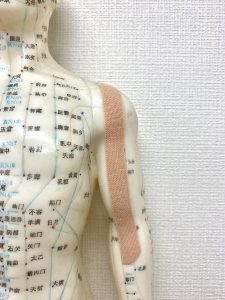

上腕二頭筋長頭腱炎へのテーピング方法は、筋肉沿いに貼るのが一番簡単な方法です。

- 肩の前面から肘の中心に向かって貼る

テーピングを貼る腕は、少し肘を引いた状態で貼ると筋肉の縮み動作を助けてくれますよ。

肘を少し引いた状態で貼る

湿布は上腕二頭筋長頭腱炎に効果はあるのか?

湿布を貼る期間は限られています。

なぜなら【湿布の効能と症状がミスマッチ】だからです。

痛いところに触れて熱があるようなら湿布の効果を感じられるでしょう。

ですが、同じ様な痛みが続いている時には効果を感じられないかと思います。

湿布を使うタイミングは痛みの出始めが最も効果を感じることでしょう。

上腕二頭筋長頭腱炎になっても筋トレはしていいの?

筋トレを始める時期を見誤ると痛みがぶり返してしまいます。

そして、方法や強度によっては一度の筋トレでも痛みを強くするリスクがありますので、きちんとした指導のもとで行いましょう。

筋トレよりも肩甲骨や肩周辺の筋肉を緩めるのが先決です。

上腕二頭筋長頭腱炎になりにくい寝方

就寝時の姿勢は肩の症状に大いに関係します。

一番よくない寝方が肩をつぶして寝ることです。

肩をつぶす寝方

これでは筋肉内の血管を圧迫して新鮮な栄養と酸素が、老廃物が運ばれずに痛みの原因になります。

寝る時には肩を前に逃して寝るようにしましょう。

肩は前の方に逃して寝る

上腕二頭筋長頭腱炎を予防するには

上腕二頭筋長頭腱炎を予防するには、普段の身体の使い方の修正と筋肉への日々のケアが必要になります。

肩に負担のかかる動きを続けていては、どんなに身体の強い人でも年齢と共に何かしらの症状が出るのも当然です。

腕を伸ばしてものを持つ、キープする姿勢は肩への大きな負担となるので、できるだけ肘を曲げて作業すると肩への負担は大きく軽減されます。

肩周辺の筋肉を緩めると上腕二頭筋長頭の腱のストレスも軽減でき、摩擦を少なくできます。

そして寝方も肩を潰さずに寝ると、就寝時には肩の疲労回復も促進されます。

原因のない痛みや身体の症状は日々の積み重ねの結果です。

身体の使い方とケア、そしてあなたの身体と一度向き合ってみてはいかがですか?

カテゴリ:肩・肘・手首の痛み

タグ:つぼ,ストレッチ,テスト,テーピング,マッサージ,上腕二頭筋長頭腱炎,五十肩,加圧式トレーニング,原因,安静,寝方,治らない,湿布,炎症,症状,筋トレ,薬,超音波,運動,酸素ルーム

鼠径部の痛み、グロインペイン症候群に自転車は良いのか?ストレッチも紹介!

鼠径部の痛み、グロインペイン症候群に自転車は良いのか?ストレッチも紹介! 子供に多いシーバー病とは?成長痛の見分け方とマッサージ方法をご紹介!

子供に多いシーバー病とは?成長痛の見分け方とマッサージ方法をご紹介!